Terminada la época del hambre de posguerra, los niños de los años 60 y 70 merendábamos pan con chocolate. Nuestras madres nos compraban las tabletas que contuvieran los cromos de nuestras colecciones predilectas. Las mías eran las de Juanito Zahor. Su viaje a la luna en un tonel o a los Mares de Oriente habían de ser, sin darme cuenta entonces, mis primeras referencias librescas, junto a las de Jeromín, que nos llegaban a casa por entregas.

Ahora comprendo mi posterior fervor por Tintín y su perro Milú o por Simbad, de los que aquel Juanito aventurero era su más cercano émulo.

La hora de la merienda

El chocolate de la merienda marcaba el inicio del tiempo extraescolar, el de jugar y compartir anhelos, y entre los sueños de la escasez de los niños de entonces, mirar y remirar los cromos conseguidos iba pegado al pie de la aventura de los protagonistas de cada álbum.

Recuerdo el día en que don Celestino, el maestro, me quitó, por estar acariciándolos en clase, los cinco últimos cromos que, a falta sólo de uno, cerraban mi colección del Viaje a la luna. De las porciones de aquel chocolate con leche clavado en el mendrugo de pan, mientras buscábamos el cromo de nuestro héroe, escondido entre el papel de plata que envolvía la tableta. Soñaba ser como él, que había llegado a la luna antes que el Apolo XI y había logrado regresar sano, salvo y victorioso con su cohete-tonel. Y, cuando tuviera pegados en mi álbum los cien cromos, a lo mejor podía elegir entre el balón que Zahor regalaba por haberla acabado o aquel preciado álbum. Mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo en no querer el balón.

El juego de los cromos

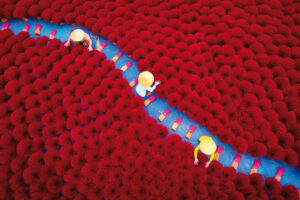

Antes de que irrumpiera la televisión, ya había cien colecciones a elegir, unas para mayores y otras para pequeños -igual que las sesiones del cine parroquial- y a cual más sugestiva: La vida de Cervantes, que venía en las tabletas de Chocolate Lloveras; Las aventuras de Pinín, en la de La Cibeles; Las Maravillas del Mundo, Tierras lejanas o las Curiosidades del Universo, en Nestlé; la Historia de los Indios, en chocolates Louit. Y antes que ésas, las de Amatller con cromos troquelados de Segrelles y exquisitas cubiertas del mismísimo Penagos. Y más tardes, o a un tiempo acaso, los Gallicromos de Gallina Blanca o los Conquistadores del Espacio, y los de Futbolistas de la Liga, que duran hasta encontrarse con los de Hello Kitty o con los de Bob Esponja… Aquí mismo, Chocolates Bilbao, de la fábrica bilbaína Chobil, propiedad de la familia del lehendakari Aguirre y afincada en la calle Tívoli desde los años 20, apostaba por los cromos del ciclismo y del fútbol, con la complicidad de la también bilbaína Editorial Fher. Por su rareza entre coleccionista, hoy un cromo de Quini de una de sus colecciones supera los cien euros en la red. De esos saben los niños -y mayores- que se congregan cada domingo bajo los arcos de la Plaza Nueva con su taco de estampas en una mano y la lista de los que aún les faltan en la otra. Porque, ayer como hoy, se podían intercambiar los repetidos. Y hasta se podían perder en una mala racha al juego de los cromos. La magia de desbridar una tableta y buscar el cromo que la chocolatera había escondido dentro para que lo encontraras, lo pegaras, o lo cambiaras si estaba repetido, se fue extendiendo a todos los centros de interés de aquel niño lector de escasos libros, que encontraba estampas de la naturaleza, de su equipo de fútbol o de ciclismo y que quería parecerse a sus héroes.

Aventuras interactivas

El coleccionismo, que tiene mucho de nostalgia, de placer y de tenacidad -basta descubrir en el bazar de Internet los rincones que tiene abiertos-, nacía o se alimentaba en la infancia con aquel intercambio de cromos, donde cada coleccionista se afanaba en ir llenando los huecos recuadrados de un álbum que anticipaba la historia a las imágenes que la iban a adornar. Era tarea del poseedor del álbum encontrarlas. La sensación de descubrir en una de aquellas pequeñas estampas en color al personaje de sus sueños maquinando cómo poder volar como el aviador con el que se ha encontrado en el cromo 22, o entrando en el trastero y construir una nave espacial con un tonel vacío en el 30 y siguientes, o verlo luego ya guiando su pertrechada nave con su atuendo de aviador en el 40…, y preparar un engrudo de urgencia con agua y harina si en casa no quedaba Imedio o Ebro para fijarlo en su sitio y que no se perdiera, y poseerlo definitivamente era -evocado tanto tiempo después- una rara sensación de premio, de recompensa a la constancia. Aquel álbum todo, de par en par abierto, olía, y aún huele en el recuerdo, al dulce chocolate del recreo.

Texto: Seve Calleja

[gmedia id=191]